近日,新一轮医疗器械集中带量采购结果公布,部分产品中标价格跌破历史最低点,其中最低中标价仅为200元。这标志着医械行业价格竞争进入白热化阶段,又有一批企业面临严峻的市场考验。

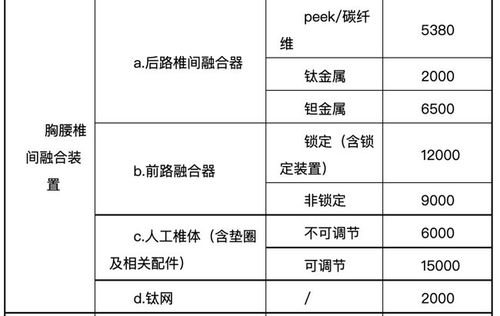

本次集采覆盖骨科植入物、心血管介入、眼科耗材等多个高值医用耗材领域。从公布的中标结果来看,平均降价幅度达到52%,部分品类降幅甚至超过80%。以某知名企业的关节假体为例,原市场价约1.2万元的产品,此次中标价已降至不足3000元。

受影响企业名单显示,包括以下企业未能中标或仅以极低价格中标:

1. 华东医疗器械有限公司

2. 康健医疗科技集团

3. 普瑞生物材料股份

4. 安泰医学技术公司

5. 瑞康医用制品有限公司

这些企业在集采中的失利,折射出当前医械企业面临的共同困境:一方面要应对日益激烈的价格竞争,另一方面要维持研发投入和产品质量。有分析指出,未能中标的企业可能面临市场份额大幅萎缩的风险,而低价中标的企业则需承受巨大的利润压力。

从企业管理角度,此次集采结果带来重要启示:

企业必须重新审视成本控制体系。在集采常态化背景下,成本优势成为核心竞争力。企业需要从原材料采购、生产流程、物流配送等各个环节进行精细化成本管理。

产品差异化战略势在必行。单纯依赖价格竞争难以持续,企业应加大研发投入,开发具有自主知识产权的高端产品,或在细分领域建立技术壁垒。

第三,营销模式亟待转型。传统的"带金销售"模式已难以为继,企业需要建立专业的学术推广团队,通过提供优质的售后服务和技术支持来赢得医疗机构认可。

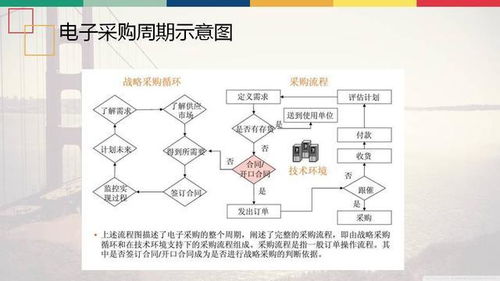

第四,供应链管理需要优化。企业应当建立更加灵活、高效的供应链体系,既能应对集采带来的批量订单,又能保持合理的库存水平。

业内专家建议,医械企业应当正视集采带来的挑战,将其视为转型升级的契机。通过加强内部管理、优化产品结构、提升服务质量,在激烈的市场竞争中寻找新的发展路径。

随着医保控费力度持续加大,医疗器械行业洗牌加速。唯有那些能够适应新规则、主动求变的企业,才能在行业变革中立于不败之地。